Per l’ottava edizione della rassegna POMPEII THEATRUM MUNDI organizzata e promossa dal Teatro di Napoli-Teatro Nazionale diretta da Roberto Andò (programma completo su www.teatrodinapoli.it), l’11 luglio ha debuttato al Teatro grande di Pompei Elettra di Sofocle, prodotta dall’INDA-Istituto Nazionale del Dramma Antico (https://www.indafondazione.org/elettra-2025/) e Teatro di Napoli-Teatro Nazionale, con la regia di Andò e Sonia Bergamasco protagonista. Elettra termina a Pompei le recite iniziate al Teatro greco di Siracusa il 9 maggio.

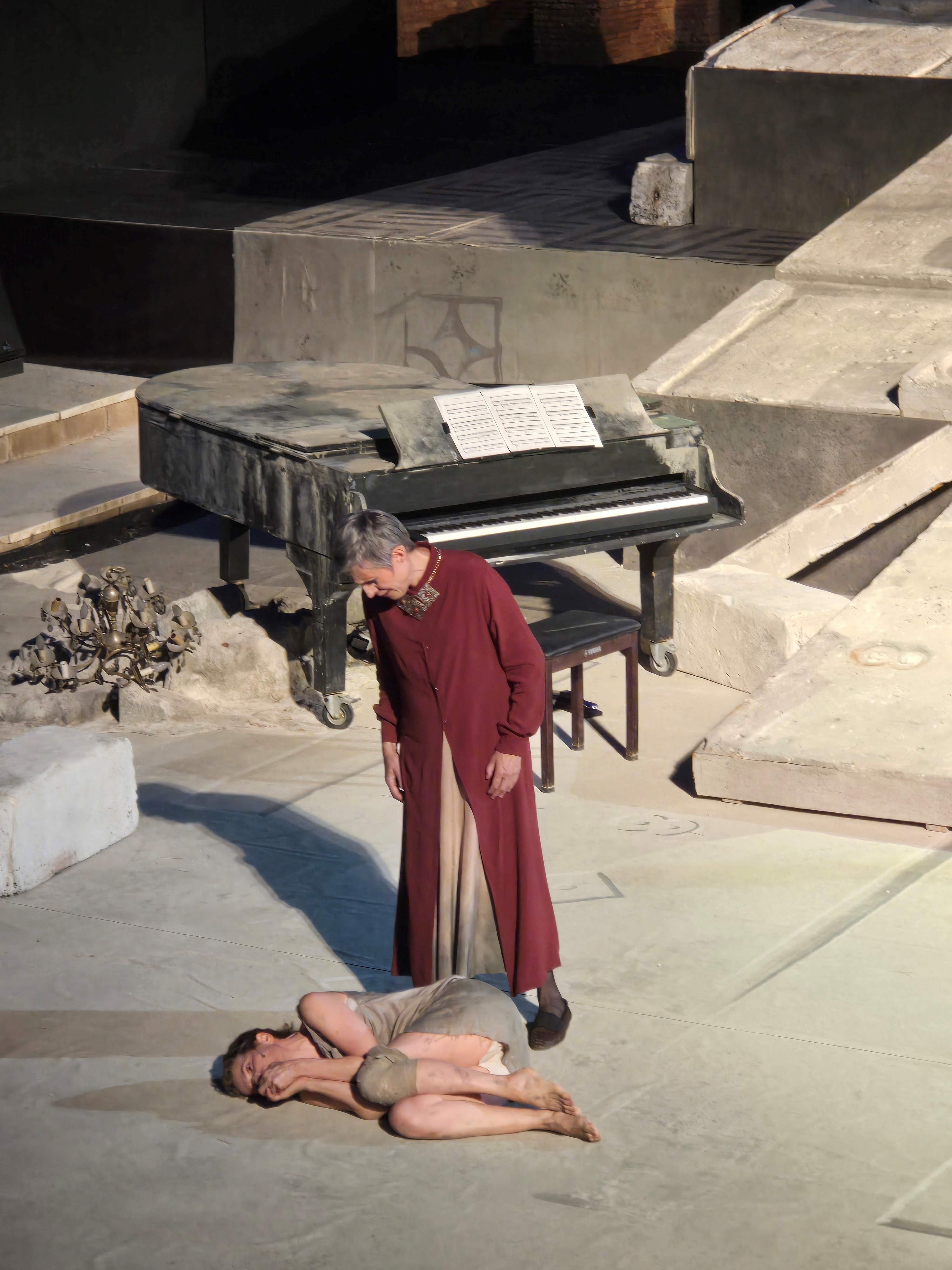

fig. 1

La vendetta gode di descrizioni minuziose nell’Iconologia di Cesare Ripa, il repertorio di immagini allegoriche personificate di passioni umane, vizi, corpi celesti ecc. più utilizzato dagli artisti dal 1593 fino a metà Ottocento per realizzare dipinti e statue decifrabili da osservatori colti. Grazie a questo libro molto diffuso da numerose ristampe e traduzioni, un artista poteva raffigurare la vendetta come una donna armata di pugnale che si morde un dito della mano sinistra, «perché chi è inclinato a vendicarsi, per aver memoria più stabile si serve così del male spontaneo che si fa da sé stesso per memoria del male violento che prova per lo sforzo de gl’altri». Chi ha lo scopo di vendicarsi, insomma, deve ricordare continuamente a sé stesso il male subito, procurandosi male a sua volta e costantemente. La vendetta, dunque, è in primo luogo una forma contorta di masochismo.

Giunto finalmente il tempo della prima di Elettra a Pompei, mi aspetto che dalla Micene ricreata nel Parco archeologico spiri una rarefatta aria di psicoanalisi: non solo perché Elettra è la tragedia della vendetta familiare, ma anche perché non dimentico che Roberto Andò ha sceneggiato e diretto il film Viaggio segreto, nel quale uno psicoanalista (Alessio Boni) in rapporto simbiotico con sua sorella percorre a ritroso torbidi mali familiari attraversando la casa dell’infanzia. La regia di Elettra rivela temi e linguaggio della psicoanalisi, pur senza derogare mai dal testo di Sofocle.

Soffrire è il verbo che ricorre di continuo a proposito della condizione di Elettra e della punizione che, per contrappasso, la figlia vuole infliggere alla madre e al suo amante usurpatore. Elettra soffre sempre, patologicamente: prima, durante e dopo la vendetta (non smetterà di soffrire dopo essersi vendicato neppure il principe dei vendicatori della letteratura e del cinema di tutti i tempi, il Conte di Montecristo). Come l’iconografia moderna della vendetta, Elettra si fa del male continuamente per ricordarsi il male subito. Ma per la principessa atride Sofocle escogita uno stratagemma masochistico più raffinato di un dito morsicato: Elettra piange suo padre con un lamento funebre ininterrotto, come se Agamennone fosse appena morto, portando così un lutto perenne. Rifiutandosi di elaborare l’assassinio del padre, Elettra sola si fa portatrice del lamento funebre nei sotterranei di quella che fu la sua casa e sulle porte di essa, arrivando ad assumere i toni di voce e le sembianze di una «serva» per chi la ascolta senza vederla, e fino a mostrarsi senza remore sporca, lacera, scalza, imbruttita, consapevole della propria depressione e non più capace di pensare a un uomo e a una discendenza che le sono negati dalla prigionia inflittale dall’assassino del padre con la complicità di sua madre: «non voglio finire mai, non voglio smettere di piangere il mio padre infelice. […] Lasciatemi al mio delirio». Nonostante le sollecitazioni pietose delle sue donne e pur consapevole che il suo è un atteggiamento malato, Elettra vi si abbandona masochisticamente, capricciosamente perfino (Bergamasco passa magnificamente dalla rabbia all’ira funesta alle bizze), altrimenti non potrebbe perseguire la vendetta. Nei fatti, è una donna da compatire perché il dolore l’ha resa malvagia (Sofocle era un grande conoscitore degli uomini; ma anche chi non è un grande tragediografo può attingere alla propria esperienza di uomini o donne che l’eccesso di dolore ha reso cattivi).

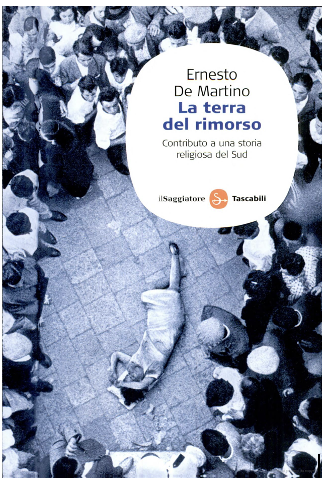

fig. 2

Questa Elettra tra le rovine è una Lady Vendetta che a volte suscita persino, con ironia inaspettata, il sorriso del pubblico, come se la principessa atride guardasse in camera: succede quando si rivolge alla sorella Crisotemi che dice il vero, ma solo il pubblico ne è consapevole: «Poveretta, hai perso la ragione?». Per il resto del tempo, Elettra 2025 potrebbe essere erede di donne vendicative per senso di giustizia come l’ex detenuta incolpevole di Park Chan-wook, come la sposa in nero di Truffaut, come la sua replica in giallo detta “Black Mamba” di Tarantino. Nonostante le differenze di registro narrativo, come la recente Elettra tutte queste signore della vendetta vedono nella punizione dei malvagi il principio etico attraverso cui ristabilire almeno un ordine, dato che il bene è riposto nel cassetto delle buone intenzioni.

fig. 3

La tragedia inizia con Egisto che è andato in campagna, e c’è ancora la luce solare; finisce con Egisto che rincasa verso il suo destino, ed è subito sera. L’unità di tempo, luogo e azione è rispettata anche grazie alla messa in scena all’aperto in un teatro romano. Lo spazio relativamente raccolto del Teatro grande di Pompei, che ospita 1500 spettatori (a confronto dei 5000 del Teatro greco di Siracusa delle precedenti recite), e la scenografia e il coro necessariamente contratti (15 interpreti, tutte in continua tensione nelle rispettive coreografie, anziché 30 come a Siracusa), favoriscono un’efficace resa da dramma da camera non cercata né perseguibile a Siracusa.

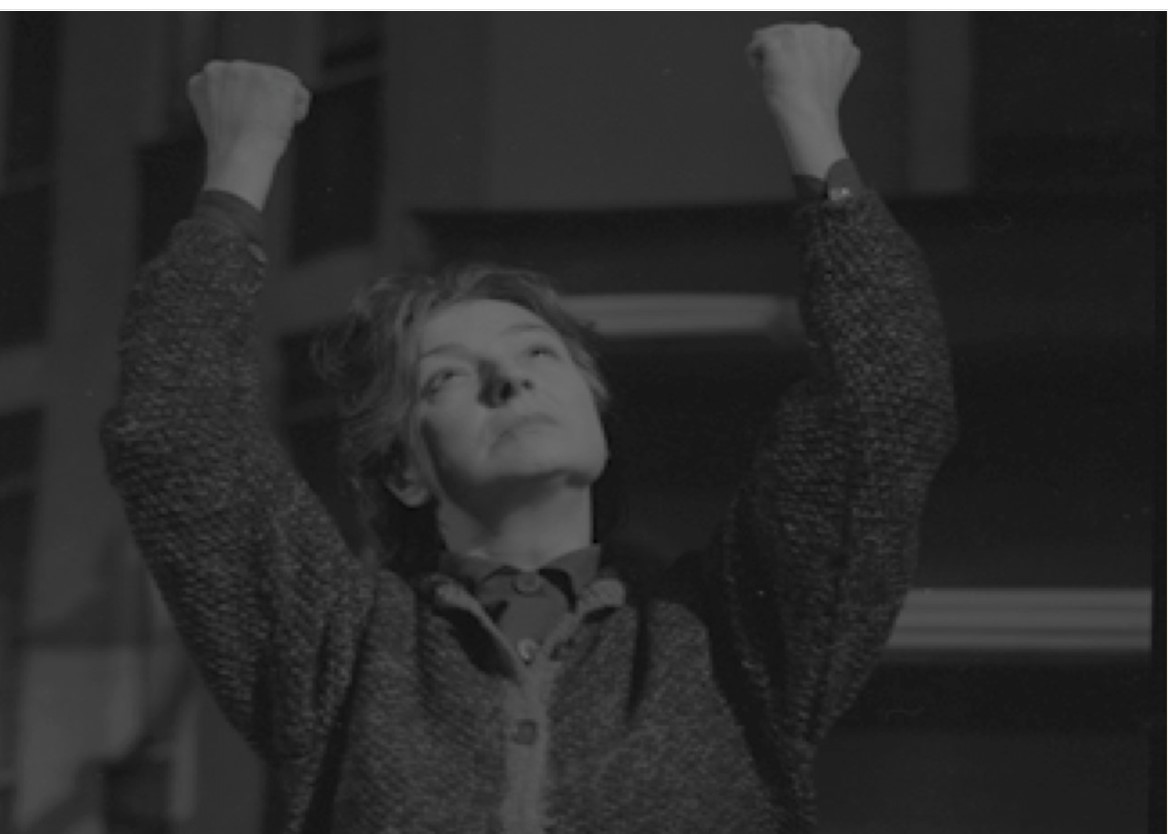

fig. 4

A Pompei i rapporti tra madre e figlia, tra sorella e sorella, tra sorella e fratello, sono forse ancora più devastati dalla convivenza forzata in quei “bassi” che risultano le rovine del palazzo degli Atridi, qua più simili a una dimora franata fatta di frammenti di quelle che una volta furono sculture monumentali di tufo del Sud Italia mai più rimesse in sesto (tanto che senso ha?). La reggia traboccante di orrori è fornita di scale che portano a botole che si trasformano in celle da esecuzione, veri e propri loculi dall’aria cimiteriale entro i quali si consumano il matricidio e la vendetta su Egisto, chiariti dalle grida che provengono dai buchi praticati nella scena e dalle battute e dalle posture di Elettra e delle sue donne, fino alla fine «persone fidate». Tutto è in disfacimento, protetto per quel poco che resta da una coltre di polvere che è là da anni: i due candelabri che fanno da quinte si accenderanno solo quando la non placata Elettra suonerà per l’ultima volta lo scalcinato pianoforte, a vendetta compiuta.

fig. 5

I candelabri crollati illuminano la regressione definitiva di questa donna, simbolo dell’insensatezza della vendetta, alla posizione di chi ha paura e vuole proteggersi: la posizione fetale è un leit motiv delle partiture di movimento di Elettra eterna figlia di un padre vivo solo nei suoi deliri e in lotta con una madre assassina. Non potrebbe essere, forse, del resto, l’intera Elettra appena vista, un delirio allucinatorio che comincia e finisce nella memoria di una donna rimasta sola perché identificatasi nei propri propositi di perpetrare lo stesso male subito? Non saremmo noi, il pubblico, in tal caso, giudici di un areopago composto da analisti che ascoltano in silenzio?

fig. 6

Quando appare per la prima volta come un’eloquente prosopopea della vendetta, Elettra sbuca fuori da una sorta di botola praticata nel pavimento fortemente inclinato inventato da Gianni Carluccio (in mente tornano le immagini di certi sadici pavimenti inclinati voluti da Luca Ronconi per mettere in pericolo le attrici, come ai tempi del milanese Il panico del 2013, o il recente più pedestre pavimento per voce sola, inclinato su una serie di tane, pensato da Alessandro Gassmann per il depresso Giorgio Pasotti, poco efficacemente declamante in bergamasco, in La tana di Kafka).

La scenografia permette opportunamente una buona visione da qualunque ordine della cavea e costringe Elettra a una recitazione continuamente in bilico tra posizioni erette, inciampi evitati, corse, cedimenti a raggomitolamenti quasi infantili e rese supine delle membra al cielo, in comportamenti dello scheletro che sono anche comportamenti dell’anima. Questa nobile greca in disgrazia in tournée nel Meridione d’Italia esprime in pubblico il proprio dolore incontrollabile con un codice espressivo non lontano da quello con cui le donne considerate vittime del morso di una tarantola (in realtà infelici o depresse) si dibattevano discinte nella “terra del rimorso”: come accade a Elettra suonando la sua musica, anche le tarantate lenivano le crisi grazie a un esorcismo musicale che ristabiliva l’ordine familiare e sociale turbato dalla manifestazione della sofferenza. A vendetta compiuta, Elettra suona il pianoforte con la stessa aura che aveva all’inizio, ma chiusa in una completa solitudine che la fa raggomitolare su sé stessa per l’ennesima volta in posizione fetale, sul coperchio di quel pianoforte che sempre la accoglie, al contrario del ventre ostile della madre ammazzata. Come in tutte le storie di vendetta, Elettra capisce con orrore che sarà impossibile raggiungere la quiete interiore, dopo avere procurato ella stessa il male per il quale ha sofferto a causa dei suoi parenti.

fig. 7 fig. 8

fig. 9

Lacera, sporca, grigia, con un ginocchio fasciato eppure sempre irradiante la luce dell’Ade, per un’ora e mezza Elettra compare, scompare, urla, si strazia, si morde, si isola da tutti, sbarra lo sguardo, si aggroviglia su sé stessa, come una creatura prigioniera che, grazie alla sua condizione, può sfruttare ogni meandro della sua prigione. Può così guizzare dentro e fuori dalle rovine della «reggia dei Peolopidi, traboccante di orrori» (introdotta con questa definizione all’inizio della tragedia, senza mezzi termini, dal Pedagogo che presenta Oreste). Erinni ella stessa come le Erinni che invoca (che non appaiono, così come non appaiono mai i pur menzionati figli di Egisto e Clitennestra), Elettra è affetta da iracondia perenne: vive nel passato oppressa da un fantasma che onora fino all’autodistruzione, perché solo i fantasmi non sbagliano più come i vivi.

Elettra è anche una vergine androgina con accenni di sessuofobia: non deve confondere eroticamente tutti coloro che vanno sedotti con le parole perché diano corso alla sua vendetta.

Sonia Bergamasco ha sacrificato i suoi capelli per questo ruolo, guadagnando in forza espressiva. La scelta di essere un’Elettra con dei riccioli cortissimi rimoderna l’iconografia statuaria antica: il gruppo di marmo greco famoso come Gruppo Ludovisi che ritrae Elettra mentre abbraccia Oreste la rappresenta con una zazzera di riccioli sopra un aspetto vagamente matronale. «Portagli questi miei capelli così poco curati» è l’affermazione che ha reso filologicamente decisivo, a ben pensarci, il secondo taglio alla maschietta della carriera teatrale di Bergamasco (il primo fu dovuto all’afa e alla soffocante pesantezza dei costumi del sulfureo Pinocchio di e con Carmelo Bene). Ha lasciato più lunga una ciocca che sporge dal lato sinistro del collo, che lei fa per tirare via, in scena, al momento di pronunciare la battuta sui capelli. L’aspetto che ha questa Elettra – che sarebbe da Oscar se recitasse in un film – ha un senso iconografico decisamente più fuori dai cardini rispetto a quello, austero, assunto nel 1962 da Irene Papas col taglio corto liscio e sfilato per la sua Elettra cinematografica in odore di Oscar.

fig. 10

La zazzera di riccioli naturali, la ciocca che sfugge da un lato e l’espressionismo gestuale e interpretativo che a volte, nei momenti di fissità e silenzio, preludono a esplosioni d’ira e rancore incontrollabili, a me sono sembrati memori, in fin dei conti, di un’altra eroina vittima della propria inflessibilità, che consuma la propria caduta verso quell’inferno che è la terra subendo la rasatura infamante dei capelli su quel set - che fu più teatrale che cinematografico - pensato da Carl Theodor Dreyer per La passione di Giovanna d’Arco: un film nel quale recita il teorico del Teatro della crudeltà, Antonin Artaud, attore, regista e teorico importante anche nel percorso artistico di Bergamasco. Non c’è stato tempo per chiedere all’artista se il paragone con Renée Falconetti è calzante, ma forse Giovanna d’Arco si addice a Elettra.

fig. 11 fig. 12

Le parole con cui Elettra si descrive agli altri durante la tragedia, insieme a una scenografia che ricopre essa stessa un ruolo parlante, hanno permesso a Bergamasco di calarsi (con estrema intensità di studio che si deduce dai risultati) nel personaggio più violento ma anche più drammaticamente moderno della sua carriera. La sua Elettra, infatti, è una donna alla quale il delirio maniaco depressivo ha sottratto ogni possibilità di vivere fuori dalla casa in cui si è consumato l’episodio che ha dato origine alla sindrome da stress post traumatico che genera la tragedia. Elettra sa di essere «un caso senza soluzione» che ha imparato a fare il male da chi gliene ha fatto, convinta ormai che al male non si possa porre limite. Così a sua madre (Anna Bonaiuto che sfrutta al meglio una faccia su cui il tempo ha scritto la geografia della vita) che la insulta a smorfie come «creatura spregevole e disprezzata dagli dei», «bestia spudorata», augurandole una «mala morte», la figlia che non ha mai provato cosa sia un sincero affetto materno può rispondere solo in modi altrettanto spregevoli: «Abbaia, la cagna»; fino alla climax finale durante il matricidio, quando Clitennestra non è più né regina né madre, bensì «la maledetta» nelle parole della figlia dall’«anima selvaggia» irreparabilmente folle per avere accumulato «dolore su dolore, fino all’eccesso».

fig. 13

Elettra arriva alla catastrofe finale percorrendo una strada dalla quale la sorella e le donne di Micene la mettono ripetutamente in guardia: come sa chi è stato vicino a persone profondamente depresse, è verosimile che Elettra non esca più di casa, non curi il proprio aspetto e l’igiene personale, litighi quotidianamente furiosamente con la madre regina alla quale tocca sedere su un trono di fortuna (una poltrona Ancien Régime con la fodera devastata da umidità, incuria e polvere), riservi urlatacce, disprezzo, lunghe querimonie autocommiseranti e aggressive alle sole persone che non la abbandonano al suo destino miserando, custodendola in un recinto di buon senso e di raccomandazioni, tuttavia inutili a controllare la rabbia che ne peggiora le condizioni e ne impedisce l’azione attiva.

Azione ricorre numerose volte nell’efficace cristallina traduzione del grecista Giorgio Ieranò. Come auspicio e sollecitazione, la parola riempie, al singolare e al plurale e come tema, non la sola bocca di Elettra. Eppure, come ogni vero depresso Elettra non attuerà mai direttamente l’azione perché il flusso di parole che vomita incontrollatamente per la rabbia le impedisce di passare ai fatti, che è solo in grado di descrivere e causare. «Tu compi le azioni e poi le azioni trovano le parole», rinfaccia difatti alla madre, discolpandosi.

Un altro tema costante reso modernamente nella mimica, nella gestualità e nelle esternazioni verbali è il controllo della rabbia, che in forma di pulsione aggressiva e distruttiva che nasce da una frustrazione (ancora una volta un rinvio psicoanalitico) si invera nella recitazione performativa di Bergamasco, continuamente in apprensione con ogni muscolo del volto e del corpo fin quasi a soffrire davvero fisicamente, mentre le donne fedeli le si rivolgono come farebbe un analista tentando di trasformare le dinamiche disfunzionali associate a questa pulsione: «non cedete alla rabbia». Dal canto suo, Elettra si avventa con movenze da belva sulla madre, invitandola a controllare la rabbia; la sorella Crisotemi sollecita Elettra allo stesso modo nel momento decisivo, perché l’ira non porti tutti loro, superstiti, alla rovina: «controlla la tua rabbia».

Anche la riflessione sulla morte, intesa come una liberazione non consentita a chi ha una «mente malata» e soffre in maniera insopportabile perché la legge ne impedisce l’attuazione, assume un significato politicamente attuale in questi tempi neri di regressione: «Perché la cosa peggiore non è morire: è quando desideri con tutte le tue forze morire, e non te lo permettono».

Bergamasco in questa Elettra è dunque attrice, performer, musicista (sulle sue molteplici qualità professionali di attrice musicale e musicista, diretta anche dal regista più ossessionato dai miti greci per le sue performance teatrali, Jan Fabre, ho scritto qua: https://beemagazine.it/per-capire-larte-ci-vuole-una-sedia-marias-baby-via-dal-miserabile-bosco-di-spine/, e https://beemagazine.it/per-capire-larte-ci-vuole-una-sedia-bisogna-immaginare-sisifo-felice/). L’artista investe tutta sé stessa in questo ruolo perturbante e pericoloso, che la obbliga a creare Elettra sospesa su una voragine di emozioni e storie di vita proprie e altrui: il risultato è una recitazione scatenata sospesa sulla vastità del male, come la camminata sul filo teso sul vuoto del funambolo di Jean Genet che Bergamasco ama citare come metafora di una recitazione liberata dopo molto studio, e che ipnotizzi totalmente gli spettatori come in un Teatro della crudeltà (di entrambi gli argomenti ha parlato il 16 febbraio per gli Incontri dell’Arcadia, in streaming qua: https://www.youtube.com/watch?v=6L79mlsw_vw&t=3s).

Elettra è anche una tappa dell’indagine di Bergamasco su personaggi femminili che perseguono la propria libertà intellettuale e fisica a costo di qualunque altra cosa, perfino delle leggi degli uomini. In mezzo c’è stata la ricerca testarda sulle ragioni e le peculiarità del mestiere dell’attrice a partire dalla figura sintomatica, ed eccentrica per i suoi tempi, di Eleonora Duse, approdata al libro Un corpo per tutti. Biografia del mestiere di attrice e al documentario Duse. The Greatest (sui quali ho scritto qua: https://beemagazine.it/lo-specchio-nel-quale-chi-ne-ha-il-coraggio-si-puo-guardare/, https://beemagazine.it/duse-bergamasco-recensione-terza/).

Succede quindi che alcune battute pensate da un uomo del V secolo a. C. si saldino sorprendentemente alle interpretazioni di ruoli precedenti e all’analisi del mestiere di attrice in cui Bergamasco si è già impegnata. Quando Elettra lamenta con il Coro di consumarsi nella vendetta anche perché vive «senza un marito che mi ami e mi protegga», Bergamasco traduce in una sorta di opera al nero la simile consapevolezza di un’altra donna interpretata recentemente, Mirandolina. La locandiera vendicativa per puntiglio dà libero sfogo ai propri istinti emotivi, calcolando una trama giocosa ma poi sempre meno innocente, anche perché non c’è un marito a frenarla: Mirandolina, di fatto prigioniera nella sua locanda, non ha nessuno che la «protegga dal cuore» e ammette di avere commesso il male perché non ha un marito (La locandiera, Atto III; ne ho scritto qua: https://beemagazine.it/per-capire-larte-ci-vuole-una-sedia-teatro-la-locandiera-con-sonia-bergamasco-a-milano-poi-in-tournee/).).

Anche il rifiuto sprezzante della simulazione nel dialogo con la sorella («L’adulazione la lascio a te. Non è nel mio stile»), si capovolge infine nell’unica battuta in cui Elettra, ripiegata a terra su sé stessa, recita una parte pur di raggiungere più rapidamente il suo scopo, in una struttura circolare che lega inizio e fine: «Col tempo ho acquisito così tanto buon senso che ho imparato come si compiacciono i potenti», quasi che la prigioniera Elettra rivolgesse al carceriere Egisto una metariflessione, ordita a partire dal tema del potere, sulla recitazione e sui suoi risvolti politici.

Bergamasco spreme passioni e dolori in quello che, probabilmente, potrebbe essere il ruolo della vita propostole al momento giusto della sua complessità di donna. L’artista approda infatti a questa farneticante, autolesionista e umanissima Elettra dopo avere consegnato alla storia del cinema e del teatro una galleria di esemplari personaggi femminili tragici: l’oscura Giulia incapace di essere madre di La meglio gioventù, la grottesca villain che è la Regina madre di Riccardo va all’Inferno, la Cassandra stratificata di Ruggero Cappuccio diretta da Jan Fabre proprio sullo stesso palco pompeiano di Elettra; la Mirandolina per Antonio Latella. C’è infine un’ultima donna, ctonia ma non votata al male come Elettra: la Principessa di Lampedusa (in tournée in autunno; l’aggiornamento del calendario è qua: https://soniabergamasco.it/la-principessa-di-lampedusa/). Ancora una volta su testo di Cappuccio, dal giugno scorso Bergamasco dirige sé stessa nel lavoro supremo che tocca a una vera attrice in teatro, ovvero quello di resuscitare le voci e i corpi di spettri incombenti, supportata da un repertorio immaginifico attinto anche alla storia dell’arte (lo racconterò quando la Principessa transiterà a Milano in autunno).

Scendiamo ora insieme nei meandri dell’edificio del testo per confermare che, interpretando questa eterna vergine infelice, Bergamasco ha saputo riportare in vita certi fasti dell’età di Sofocle.

fig. 14

Elettra tramanda due scene che sono un banco di prova per attori e pubblico: l’agnizione di Oreste da parte della sorella («ELETTRA. Sei proprio tu che tengo fra le braccia? ORESTE. Sì, e possa tu abbracciarmi per sempre»), e il compianto di Elettra sull’urna bronzea che conterrebbe le ceneri del fratello.

fig. 15

Quest’ultima è forse la scena del teatro antico più legata allo sforzo di sommovimento emotivo richiesto a un attore per scuotere il pubblico fino alla commozione (come è puntualmente successo a noi a Pompei). Non è un caso che al momento in cui Elettra si fonde con l’urna sia legato uno dei momenti più strazianti e insuperabili dell’interpretazione di Bergamasco. Finisce che, in quel momento, comprendo il senso di un aneddoto finora solo radicato tra i miei ricordi scolastici, e che ora recupero come tra i più rivelatori degli usi di recitazione degli attori greci antichi, ben prima della creazione del ‘metodo’. Lo scrittore romano Aulo Gellio racconta (nel libro con uno dei titoli più evocativi della letteratura mondiale, Notti attiche) che ad Atene un attore di fama per via della metamorficità di voce e gesti, Polo di Egina, decide di recitare il personaggio di Elettra attingendo a uno dei dolori più estremi che possano toccare a un uomo. Polo difatti è in lutto per la morte di suo figlio e, quando arriva il momento di ricominciare a lavorare, ricorre a un espediente per tenere vivo il lamento funebre per il ragazzo perduto (come Elettra, che piange incessantemente Agamennone in pubblico): porta in scena la vera urna contenente le vere ceneri di suo figlio, allo scopo di commuovere il pubblico quanto più possibile e di piangere collettivamente il figlio, col pretesto di piangere Oreste, per tutta la durata delle recite:

«In Grecia ci fu un attore famoso che eccelleva sugli altri per la chiarezza della voce e l'eleganza del gesto: si dice che il suo nome fosse Polo e recitò le tragedie dei più famosi poeti con intelligenza e dignità. Polo perse l'unico amato figlio. Sembra che dopo aver portato per un certo tempo il lutto, ritornò al lavoro di attore. In quell'occasione egli doveva recitare ad Atene l'Elettra di Sofocle e portare un'urna che si supponeva contenesse le ceneri di Oreste. La scena richiede che Elettra, come se recasse le ceneri del fratello, pianga e commiseri la sua presunta morte. Polo, rivestito degli abiti da lutto di Elettra, tolse le ceneri e l'urna del sepolcro del figlio e, tenendole strette, come se fossero quelle di Oreste, riempì la scena non con una simulata imitazione, ma con dei veri lamenti sgorganti dal suo cuore. Così mentre sembrava che egli recitasse una tragedia, dava sfogo al suo dolore» (Aulo Gellio, Notti attiche, VI, 5).

Elettra/Bergamasco parla alle ceneri del fratello che crede raccolte nell’urna di bronzo; pertanto, avvolge progressivamente l’urna in un abbraccio totale con tutto il corpo, nell’unico accesso di tenerezza appassionata che si permette durante l’intera tragedia, aspirando a perdersi in quel nulla che garantisce la cessazione della sofferenza, implicitamente dichiarando di non credere più in niente che non sia l’inferno: «Accoglimi nell’urna che ti custodisce, come un nulla nel nulla: voglio abitare accanto a te, in eterno, negli inferi. […] Ora ho un solo desiderio: condividere con te anche la tomba, da morta. I morti io vedo che non soffrono».

Interrogato sull’effettiva rappresentabilità del teatro ateniese, Luca Ronconi ne sottolineò la natura problematica, che allontana oggi ogni possibilità di rappresentarlo com’era; per Ronconi il testo greco doveva essere considerato «come un magnete, che attira e ha attirato un grande numero di rappresentazioni e di riesami. […] Ma, al momento della messa in scena, il problema è sempre di conciliare ciò che sappiamo con ciò che viviamo, o meglio, ciò che il pubblico vive nel proprio tempo» (Luca Ronconi, Un viaggio attraverso il sacro. Conversazione con Luca Fontana. Tre spettacoli per il Teatro greco di Siracusa. Stagione 2001/2002. Prometeo incatenato di Eschilo. Le baccanti di Euripide. Le rane di Aristofane, in Luca Ronconi, Gli anni del Piccolo: 1998-2015. Interviste, a cura di Eleonora Vasata, Il Saggiatore 2025, pp. 177-186: 179, 181).

Effettivamente, per la maggior parte del pubblico odierno è difficile conciliare ciò che (non) sa con cioè che vive, se non ha compiuto studi classici o se non è un artista di teatro. In Elettra sopravvivono infatti riferimenti verbali a feroci rituali greci: è il caso della rievocazione disperata che Elettra fa dell’oltraggio tremendo inflitto dalla madre ad Agamennone, «mutilato, come un nemico, proprio da lei? Lei che poi si è purificata dal delitto ripulendosi sulla sua testa dal sangue che le macchiava le mani?».

Elettra sta ricordando nei particolari il rituale di mutilazione e purificazione apotropaici della maskalismòs: per esempio, ne è vittima un figlio del re Priamo, Deifobo, che racconta a Enea durante la sua catabasi come è stato mutilato da Ulisse e Menelao, per poi invocare la vendetta con l’aiuto degli dei (stando a Virgilio nel libro VI dell’Eneide). Elettra ha tutte le ragioni di considerarsi l’esecutrice terrena della vendetta impossibile a suo padre dall’oltretomba: difatti, mutilando la vittima appena ammazzata delle proprie estremità (naso, braccia, gambe) e appendendole a un’ascella o al collo della vittima (o al corpo dell’uccisore, non è certo agli studi), si evitava che il suo spettro tornasse sulla terra a vendicarsi; inoltre, pulendo sulla testa della vittima le mani assassine dal sangue versato, l’assassina Clitennestra aveva trasferito sull’assassinato Agamennone il peso del male commesso. La pratica della maskalismòs non è visualizzata in scena (l’unico cadavere portato alla ribalta, quello di Clitennestra, potrebbe avere subito lo stesso trattamento da Oreste ma non si vede mai, perché resta avvolto nel sudario insanguinato). Al contrario, alla pratica della pulizia rituale delle mani Elettra/Bergamasco allude esplicitamente, strofinando ossessivamente i palmi sulla testa della spaventata sorella Crisotemi.

Un secondo riferimento verbale a un denigrante rituale greco sta nel digrignamento finale di Elettra che, non paga della vendetta che sta per compiersi, intima a Oreste di affrettarsi a uccidere Egisto per poi consegnarne il cadavere «ai becchini che si merita. Che scompaia dalla nostra vista. Questa è l’unica cosa che potrà ricompensarmi delle mie antiche sofferenze». Anche in questa occasione, Elettra chiede di attuare una pratica precisa: il cadavere non riceve onori funebri, ma viene dato in pasto ai “becchini”, cioè a cani e a uccelli che, divorandolo, faranno scomparire definitivamente dalla vista di tutti l’odioso usurpatore.

Perciò Ronconi trovava meglio praticabile il recupero del senso del rito classico attraverso l’inserzione di «momenti cantati, […] qualcosa tra il canto e la melopea»: nell’Elettra di Andò questa ritualità classica sta, a ben guardare, nell’inserzione dei momenti musicali al pianoforte. Elettra/Bergamasco inizia suonando il pianoforte devastato da polvere e detriti e ripete altre due volte il rituale, con l’atteggiamento di chi solo dalla propria musica può ricavare lo shock di un momentaneo sollievo.

L’Elettra di Bergamasco non ha mai corso il rischio di “dire la parte” (si usa stigmatizzare in gergo così un attore pedestremente trombone, o paludato e cantilenante). Un rischio che Ronconi aspirò a evitare ai suoi attori nelle produzioni che diresse a Siracusa per la stessa Fondazione INDA che ha prodotto Elettra. Ronconi dichiarò questa idiosincrasia interpretativa come un azzardo insito nelle recite contemporanee di testi classici durante una riflessione sulle traduzioni che usò per i tre lavori allestiti al Teatro Greco:

«Il primo problema, a Siracusa, è quello di essere sentiti, ma più ancora quello di essere capiti. Manca tutto l’apparato antico di amplificazione: la maschera, le giare di terracotta, sotto la scena, la camera sotterranea sotto l’orchestra. In più c’è anche un rumore di fondo abbastanza notevole. Ricorreremo quindi a tecniche di amplificazione. […] Ho però chiaro in mente di rifiutare una recitazione paludata e cantilenante. Ma questo dipende anche dal tipo di traduzione, dalle richieste che impone la parola scritta. La traduzione delle Baccanti, per fare un esempio, è in un linguaggio assai piano, che rifiuta un’esecuzione sui coturni» (cito da Ronconi, Un viaggio attraverso il sacro, cit., p. 183).

La vertiginosa sensibilità umana e attoriale, unita alla nuova più accessibile traduzione, consentono a Bergamasco di non recitare sui coturni. Ma non per tutti gli interpreti di Elettra è stata scongiurata l’esecuzione sui coturni; ma è pure complicato tenere testa a una protagonista che ha superato anche sé stessa (riesce a essere un’ottima spalla di Bergamasco la corifea Bruna Rossi, già molto apprezzata funesta Enone nella recente Fedra diretta da Federico Tiezzi, che ho recensito qua: https://service.exibart.com/comunicati-stampa/fedra/). Tengono adeguatamente i tempi le interpreti del coro, come rettili immobili pronti a scattare, o come insetti circolanti sul piano inclinato in dinamica impazzita ma geometrica, o decise compassionevoli nel ghermire Elettra in piena furia delirante (come morsa da quella tarantola spiegata finalmente da Ernesto De Martino) mentre invoca le divinità infernali e della vendetta nella monodia più famosa del teatro antico:

«Palazzo dei morti, regno di Ade e Persefone, e tu Ermes degli inferi, e tu, signora della Maledizione, io vi invoco. E invoco voi, divine e terribili Erinni, che vegliate sul destino di chi è ucciso ingiustamente, e sugli amori rubati da chi entra di nascosto in letti altrui. Venite adesso, venite ad aiutarmi, vendicate la morte di mio padre, e mio fratello rimandatelo qui, da me. Non riesco più a portare da sola, sulle mie spalle, il peso di un dolore che mi schiaccia».

fig. 16

La monodia iniziale di Elettra, con cui una sfortunata orante regale chiama a sé l’inferno, non fu lontana dalla memoria di Giovanni Testori quando scrisse il monologo finale con cui una sfortunata camiciaia chiude L’Arialda. Al tempo dello scandalo, Arialda Repossi/Rina Morelli, rimasta sola, scagliava la sua maledizione al cielo stringendo i pugni, facendo rabbrividire i presenti:

fig. 17 fig. 18

«E adesso venite giù, o morti. Venite. Perché, se i vivi sono così, meglio voi. Meglio la vostra compagnia. Venite tutti. E portateci nelle vostre casse. Là almeno queste quattro ossa avran finito di soffrire e riposeranno in pace. Venite. Venite».

Con un piglio da attore filologo, durante le prove Paolo Stoppa dichiarò a Franco Calderoni per l’articolo Visconti al lavoro per «L’Arialda» di Testori (uscito su «Il Giorno» del 25 ottobre 1960) che l’Arialda diretta da Luchino Visconti: «È una Elettra milanese» (se vale qualcosa ricordarlo qua, Bergamasco si è concentrata efficacemente da critica sul dramma più tragico di Testori, In exitu, scrivendo una prefazione per la nuova ristampa di Feltrinelli e poi iniziando da una pagina di Testori per raccontare sé stessa attraverso il suo rapporto con i libri durante gli Incontri dell’Arcadia che ho citato prima).

fig. 19

fig. 20

Quando gli attori escono, dopo essere stati richiamati più volte agli applausi, in scena restano i morti: sul cadavere insanguinato di Clitennestra avvolto nel sudario nel frattempo è gemmata la luna piena tra le rovine, quelle del Parco archeologico e quelle fittizie della scenografia. Anche per la nuova compenetrazione tra drammaturgia, scenografia e luoghi, Elettra è davvero capace di parlarci, portando alla ribalta con la sua protagonista inquietudini della ricerca del sé e della recitazione europea del Novecento che attinse alle ferite della psiche (Genet, Artaud). Dopo gli applausi, mi affretto a catturare l’immagine del sinistro paesaggio funebre lunare, che a una storica dell’arte non può non ricordare certe notti di castelli in rovina di Arnold Böcklin.

La luna, il sangue e l’eterna ragazza illibata appena uscita fanno affiorare anche il quadro finale di Nozze di sangue di Lorca, dove la Luna è un personaggio che sovrasta l’impossibilità di trionfo, di vita e di riscatto di un’altra ragazza per sempre illibata come Elettra: dell’unione «in nozze di sangue» fuori dalla norma tra la madre e l’amante aveva detto, del resto, il Coro prima che irrompesse in scena la snaturata Clitennestra…

Ebbe ragione Aristotele, a proposito della recitazione sempre più matura di attori attivi nel IV secolo come quel Polo interprete di Elettra e anticipatore del ‘metodo’: Aristotele constatò che «gli attori hanno più peso dei poeti». Senza quella pantera che cammina sui serpenti che è Sonia Bergamasco, la poesia di Sofocle non avrebbe interrogato così profondamente le nostre presunte immacolate coscienze di figlie e di sorelle.

Didascalie

1. Sonia Bergamasco nel finale di Elettra al Teatro grande di Pompei l’11 luglio 2025. Foto di Floriana Conte

2. Sonia Bergamasco con Bruna Rossi in Elettra al Teatro grande di Pompei l’11 luglio 2025. Foto di Floriana Conte

3. Sonia Bergamasco e Giada Lo Russo in Elettra al Teatro grande di Pompei l’11 luglio 2025. Foto di Floriana Conte

4. Sonia Bergamasco in Elettra al Teatro grande di Pompei l’11 luglio 2025. Foto di Floriana Conte

5. Uno scorcio della scenografia di Gianni Carluccio prima della prima al Teatro grande di Pompei l’11 luglio 2025. Foto di Floriana Conte

6. Una scena di Elettra al Teatro grande di Pompei l’11 luglio 2025. Foto di Floriana Conte

7. Una tarantata a Galatina (LE) nel documentario Meloterapia del tarantismo, a cura di Diego Carpitella (membro del gruppo di studio sul tarantismo diretto da Ernesto De Martino). Italia, 1960

8. Una tarantata circondata dal pubblico a Galatina (LE) sulla copertina della ristampa di Ernesto De Martino, La terra del rimorso. Contributo a una storia religiosa del Sud (1961), Il Saggiatore 2009

9. Sonia Bergamasco in Elettra al Teatro grande di Pompei l’11 luglio 2025. Foto di Ivan Nocera

10. Irene Papas in Elettra. Regia: Michael Cacoyannis (Grecia 1962)

11. Antonin Artaud e Renée Falconetti in La passione di Giovanna d’Arco. Regia: Carl Theodor Dreyer (Francia 1928)

12. Sonia Bergamasco in Elettra al Teatro grande di Pompei l’11 luglio 2025. Foto di Ivan Nocera

13. Sonia Bergamasco e Anna Bonaiuto in Elettra al Teatro grande di Pompei l’11 luglio 2025. Foto di Ivan Nocera

14. Menelao, Oreste ed Elettra o Gruppo Ludovisi, I sec. a. C.-I d. C., gruppo statuario, marmo a grana greca, restauro parziale di Ippolito Buzzi, altezza: 196 cm., Roma, Museo Nazionale Romano, Palazzo Altemps: https://museonazionaleromano.beniculturali.it/palazzo-altemps/collezione-boncompagni-ludovisi/

15. Sonia Bergamasco in Elettra al Teatro grande di Pompei l’11 luglio 2025. Foto di Floriana Conte

16. Sonia Bergamasco e il Coro di donne di Micene in Elettra al Teatro grande di Pompei l’11 luglio 2025. Foto di Ivan Nocera

17. Rina Morelli in L’Arialda, di Giovanni Testori. Regia: Luchino Visconti. 1960. Foto: Museo Biblioteca dell’attore, Genova

18. Sonia Bergamasco in Elettra al Teatro greco di Siracusa, maggio-giugno 2025. Foto di Franca Centaro

19. La scena di Elettra dopo gli applausi al Teatro grande di Pompei l’11 luglio 2025. Foto di Floriana Conte

20. Arnold Böcklin, Castello in rovina, 1847, olio su tela, 60 x 78 cm, Berlin, National Galerie © DR / Berlin, National Galerie